こんにちは、

2019年に開催しました、腸腰筋勉強会の動画と文書の資料になります。

動画はこちら

はじめに

手技療法は様々なものがあります。色々な手技を勉強していくと、何だかわけがわからなくなってしまうことはありませんか。私はありました。

様々な手技療法には共通する基本があると思います。様々なテクニックの中から、私は以下の4点を見出すようにしています。

1.評価

2.触診

3.感じ方(緩む感覚等)

4.身体の使い方

この4点を見出し高めていけば、例えテクニックを忘れてしまったとしても、手技療法家としての基本を高めていくことが出来て、どんなテクニックを学んだとしても習得しやすくなるはずと思っています。

今日は、以上の4点も見出しながら勉強して頂けると幸いです。

テーマ

腸腰筋を知る。治療しちゃう。

目的

腸腰筋の調整を通じて、手技療法の基本を確認し、参加者全員で検証すること。

本日の流れ

座学

前評価

施術1

セラピスト自身のセルフ調整

施術2

後評価

セルフケア法(ストレッチ、筋トレ、セルフマッサージ)

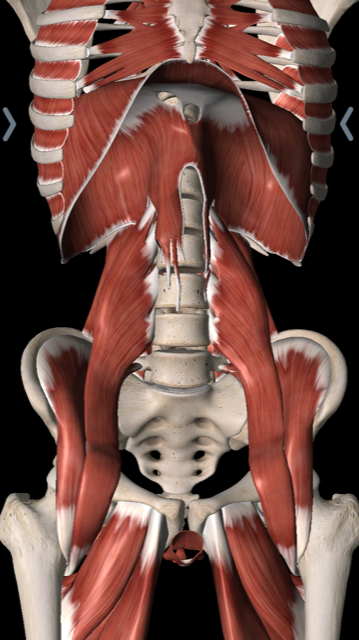

腸腰筋 iliopsoas muscle (イリオソウァス・マッスル)

〇大腰筋 Psoas major muscle(ソーアスメイジャー マッスル)

小腰筋(小腰筋は半数以下の人[日本人は44%]にしか存在しないと言われている)

起始 T12~L4の椎体、椎間板、L1~L4の肋骨突起(浅頭と深頭あり)。

停止 大腿骨小転子 小腰筋は腸骨筋膜から腸恥隆起。

〇腸骨筋 lliacus muscle(イリアクス マッスル)

起始 腸骨上縁と内面

停止 大腿骨小転子、大腰筋の前内側面。

作用

体幹、骨盤が固定された際に生じる運動と、大腿が固定された際に生じる運動とを区別して考える。

〇大腰筋

体幹骨盤固定→股関節を屈曲、外旋。

大腿固定→腰椎を前尾方に引く(腰椎S字カーブの維持、椎間の圧力を高めて、腰椎を安定させる)。

〇腸骨筋

体幹骨盤固定→股関節を屈曲、外旋。

大腿固定→骨盤を前傾させる。

※回旋に関しては報告によりまちまちだが、小転子、頚体角、前捻角の関係により外旋になるはず。

その他作用

・股関節安定化作用 大腿骨頭を後方へ押すことにより、寛骨臼に密着させて股関節前方へのスタビライザーとしての役割。

・体幹側屈作用 体幹を側方に傾けた際に対側の筋が収縮し、倒れることを防ぐ。屈曲作用の2倍と言われている。

・股関節伸展時にも、その力に対する腰椎伸展と骨盤前傾によるエキセントリックな作用として働く。

・棒倒しの中心男達作用(真保オリジナル発想)。

体幹の上下左右各方向への安定化。身体重心の中心(S2の3㎝前方)をまたいで、体幹と下肢をつないでいる。あたかも棒倒しで棒が倒れないように頑張っているようだ。

[参考]股関節の屈曲に関わる筋

腸腰筋、大腿直筋、大腿筋膜張筋、縫工筋。補助的に内転筋群も走行上関与していると考えられる。

腸腰筋が使えてないと、これらの筋に負担がかかる。

神経支配

腰神経叢(T12~L4)

[参考]腰神経叢

腰椎の両側で大腰筋の中に隠れる。

枝は皮枝と筋枝に分かれる。筋枝は腹筋、大腿の内側面、前面の筋を支配し、皮枝は外陰部、鼠径部、大腿の前面、内側面及び下腿の内側面に分布する。

腸骨下腹神経、陰部大腿神経、腸骨鼡径神経、外側大腿皮神経、閉鎖神経、大腿神経、伏在神経。

構造上の特徴

・骨盤腔の後面に位置する筋ではあるが、側方から観察すると体幹の前後長のほぼ中央部に位置する。

・大腰筋の筋腹はL4の高さで最も太い。前方からだと臍の高さ(腸骨稜の横の高さ)。

・大腰筋は浅頭と深頭で構成され、その筋腹の間を腰神経叢が通る。

・起始部に隙間あり。腰avが通る。

他組織との関係

深部にあるので、様々な組織と関係している。

(筋連結)

大腰筋→腰方形筋、横隔膜、腸骨筋、最長筋、腸肋筋等。

腸骨筋→大腰筋、縫工筋、大腿直筋、内側広筋、大腿筋膜張筋、恥骨筋等。

(その他組織)

前縦靭帯、鼡径靭帯。

腎臓(腹膜後器官でもあり密接、下垂するとさらに密接)、尿管、肝臓、大腸等。

腰神経叢および、その枝。大腿神経、動脈、静脈。大腰筋起始部の隙間からは、自律神経、腰動脈静脈が出ている。 ※上記以外でもあり。

解剖学実習でみてきた腸腰筋

・皮膚→真皮→皮下組織→外腹斜筋→内腹斜筋→腹横筋→横筋筋膜→腹膜がある。そして腸があり後腹膜があり。後腹膜のすぐ後ろにいる。後腹膜はぺんぺんと張る強靭な膜。後腹膜の下から、こんにちはという感じにいる。

・大腰筋椎骨部はかなり深い。そこから鼠径部に向けて直線的に前斜めに上がってくる。腸骨筋と重なった(一緒になるというより隣接)後、鼠径靭帯の筋裂孔を突き抜ける。この辺りでは腱組織になり、小転子におわる。不思議な走行をしている。筋裂孔のところで滑車の力がかかるようだ。

・腸骨筋は筋裂孔を抜けても厚みのある筋組織。鼠径部より先の筋腹は腸骨筋だ。大腰筋は腱である。小転子の上5センチくらいで表層に盛り上がっている(腸骨筋)。

・大腰筋も腸骨筋も小転子の上3センチくらいで、膜様の組織になり小転子を包んでいる強靭(白銀)。小転子は思ったより奥深く内方にある。

・小転子の上4センチあたりは、大腿直筋と隣接する。股関節伸展でより近づき合う。

・停止部内下方では、何かの膜とつながりがある。大腿静脈、動脈、神経を束ねる膜だった。

・鼠径部より上方ではかなり深部に存在。みた感じは触診出来る気はしない。

しかし、腸腰筋は太くて丸くて強靭。存在感大。柔らかい中に硬い棒があるイメージ。停止部付近は、つかんで身体を持ち上げられる感じ。

なので、深いところにあっても、触診出来ると思う。自動で収縮してもらえば他の組織を押し退けて、さらに触診しやすくなるはず。

「解剖学実習で見てきた膜」

一つ一つの筋肉に膜があるのはもちろん、いくつかの同じような働きの筋群をまとめている膜がある。このまとめている膜は一つ一つの筋肉が滑走し合っているというよりは、同じ筋群を束ねて固定している感じ。

この場合の膜の連結は、つながっているというより、例えば板を板同士で接着し、生乾きの接着剤を少し引き離した時のような連結だ。

教科書に膜は描かれていない。教科書は事実ではあるが、真実ではなかった。

私がみてきた、ホルマリン漬けのご献体さんも真実ではないと思う。

真実に近いのは生献体さん。真実は生きている人なんでしょうね。

臨床との接点

・腸腰筋の拘縮は腰椎の代償的前弯を引き起こし、腰痛の原因となる場合がある。

・股関節屈曲拘縮の主要因となる。その検査にトーマステスト(Thomas test)がある。

・腰部脊柱管狭窄症にみられる馬尾性間欠跛行では腸腰筋の拘縮による腰椎の二次的な前弯が下肢症状の発現に関与しているケースが多い。

・腸腰筋の腫れにともなう大腿神経障害には注意が必要。

・股関節前方を支持する関節包靭帯は大腿神経の関節枝により支配。

→股関節前方への侵害刺激は、大腿神経支配の腸腰筋、恥骨筋の攣縮を引き起こす。

・腸腰筋(特に大腰筋)の筋肉量が少ない程、肥満や認知症になりやすいとの報告がある。それらの予防部位としても期待されている。

・骨盤前方変位がある姿勢(スウェイバック姿勢)の人は、腸腰筋が伸長されて踏ん張らされている。

→骨盤前方変位の治療も必要。臀筋が弱く、ハムストリングスが緊張している人が多い。

・腸腰筋の働きが悪いと、腰椎を前下方に引く力、骨盤を前傾させる力が弱くなり、骨盤後傾となる。骨盤後傾姿勢は円背や膝屈曲姿勢を作り出す要因になってしまう。

・骨盤前傾が大きい場合でも腸腰筋がうまく働いてない(筋力低下)場合がある。前傾は大きすぎても、小さすぎても、下からの重力に任せやすくなる為、骨盤位置を支えている腸腰筋に必要なテンション(張力)が抜けやすくなる。

腸腰筋を治療、セルフケアすることの効果

・骨盤周り、体幹の筋肉がほぐれる。脊柱、骨盤のアライメントが整い、バランスがよくなる。それにより身体全体の動き(関節の可動性も向上)が良くなる。それは上肢や下肢にも影響してくる。

・具体的には、歩行や、立位バランス、座位バランス、寝返りや、立ち上がりが良くなる。

・腰痛、膝関節痛、頸部痛等の痛みの改善。

・骨盤の内圧が下がり、下肢の血流や神経、リンパの通りが良くなることで、下肢の冷えの改善、下肢のむくみ改善、下肢の感覚の改善、筋出力アップも期待出来る。

・姿勢が良くなることでの美的効果。ヒップアップ、くびれ、O脚の改善。

・内臓の血行も良くなり便秘や不妊等の改善も期待できる。

・横隔膜とも連結しているので、呼吸にも影響する。呼吸器疾患があると吸気の為に腸腰筋を過度に使用していることから、緊張していることがある。

※施術後は腸腰筋が使えている感覚が実感出来ます。

注意点、禁忌

・深部にあり刺激が到達するまでに内臓があるので、やさしく施術する。圧はいきなりでなくじわーと入れていく。

・鼠径靭帯薄い。鼠径靭帯の圧迫は避ける。鼠径ヘルニアの誘因に。

・神経、血管避ける。

・筋出力が低下する場合あり。

・筋裂孔での大腿神経、外側大腿皮神経の絞扼に注意。腸腰筋が腫れると絞扼神経障害に。

※大腿神経絞扼神経障害

①鼡径靭帯の下を通過するところ。腸腰筋の腫れに起因。

→大腿動脈のすぐ外側で確認。障害があると神経の圧痛と共に腸腰筋にも圧痛が認められる。

②大腿直筋の下の下を通過するところ。大腿直筋下の癒着に起因。

鼡径靭帯部で生じた大腿神経障害では、大腿四頭筋の筋力低下以外に大腿前面の知覚障害、症例によっては下腿内側の知覚を支配する伏在神経障害を合併することがある。

一方、大腿直筋下での大腿神経障害では、知覚障害は生じない。