足根骨の評価や施術を理解した状態で、していますでしょうか?

私自身、足根骨くんを、中途半端な理解のままでした。

足根骨くんの、中途半端な状態は手根骨と同様、メジャーな腰部等と違い、全く理解出来てない状態ともいえると思います。

それでは駄目と、一度しっかり勉強してみると、手根骨と同様、ポイントを絞れば理解しやすいですし、全身にも影響してくるので臨床に役立ちます。

下記のようなコンセプトで、動画を作成してみました。

・ざっくりだが、しっかり触り分ける触診。

・仰臥位の施術中に、触診・評価・施術をつなげる。機能解剖も確認。同時進行で理解が増す。

・ポイントを絞る。細かいとこまでやらない。

→足部疾患には細かいとこまで必要だが、全身への影響を考える意味での足部は絞る。

動画は、こちら

↓↓↓

足部解剖

(上下構造)

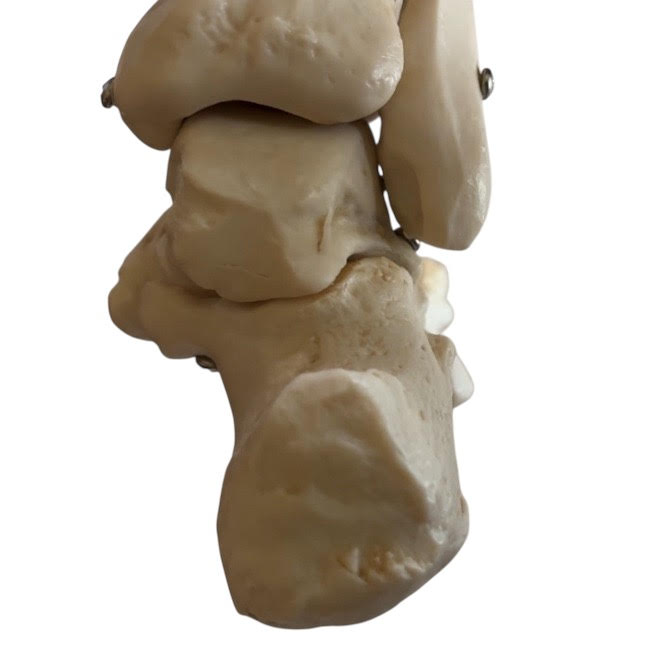

・後足部は、脛骨腓骨下端→距骨→踵骨の3階構造。

・距骨は踵骨のやや内側部分に乗り、外側部分には乗っていない。

・踵骨の内側部分底面は載距突起になり、距骨が乗るが地面には接していない。

・外側ユニットに内側ユニットが乗りかかっている。

(関節)

◯いわゆる足関節系

遠位脛腓骨関節、距腿関節、距骨下関節

◯後足と中足部の関節

距舟関節+踵立方関節(ショパール関節[横足根関節])、立方舟関節

◯中足部と前足部の関節

リスフラン関節・・・123中足骨は、舟状骨と、45は立方骨と関節。

足根骨 ざっくりだけど、しっかり触診・評価・施術

(脛骨・腓骨下端、距腿関節)

・下腿の太さ。アキレス腱の肥厚。アキレス腱下脂肪体の状態。

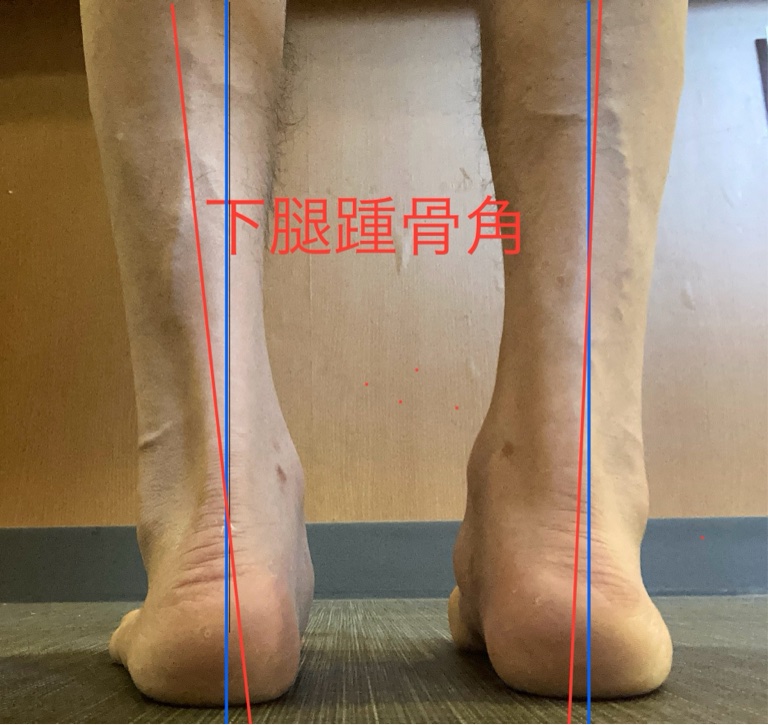

・下腿踵骨角。本来立位でみるべきだが、ざっくり脛骨の傾き具合をみる。

・内果は外果に比べ、前方かつ上方にあること。その為、底屈で内反、背屈で外反がともなう。

・外果の高さの左右差。

・腓骨は底屈で下行・内旋し、背屈で上行・外旋することも確認。

・背屈制限はあるか。

・外果外から内果内[遠位脛腓関節]の太さ(開き具合)の左右差。

※背屈時に広がるが、開き過ぎは外傷による靱帯の緩みや、偏った荷重不可、左右へのぶれ等の可能性。

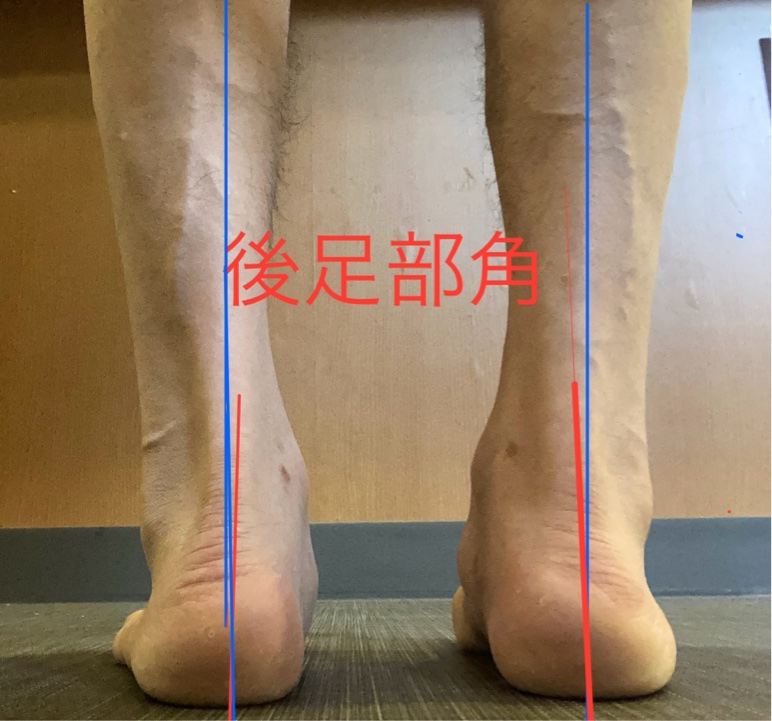

・外果下のへこみ具合。上のカーブより、下のへこみカーブが大きければ回内、下のカーブが小さければ回外。浮腫んでいる場合もあるので、皮膚の緩みをとって骨をみる。距骨頭の触診で確認。

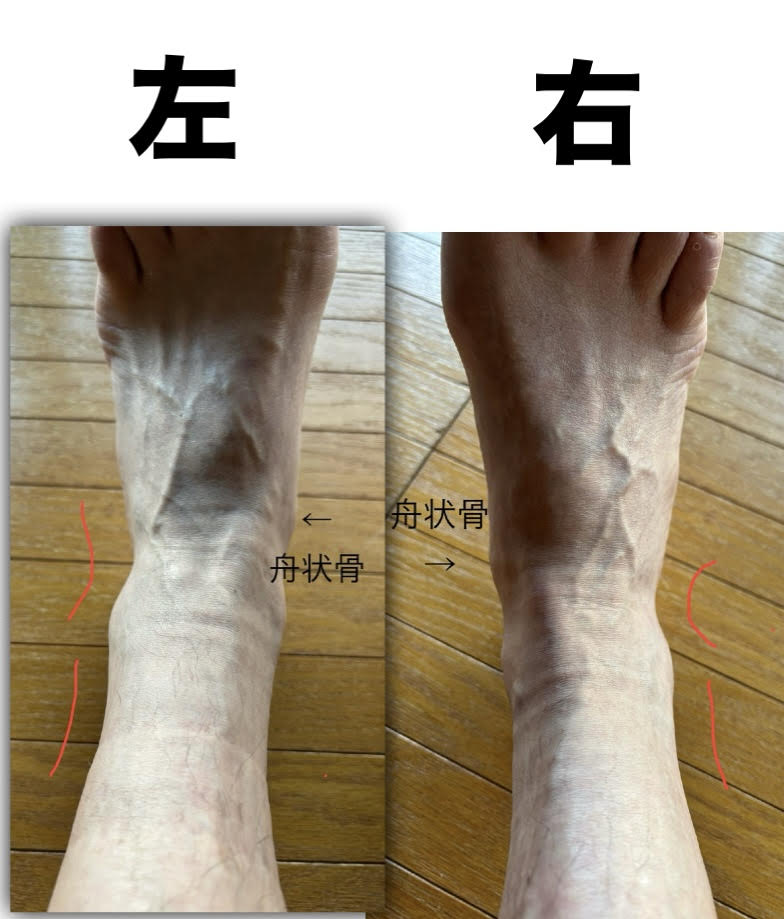

合わせて、舟状骨粗面の内側への出具合もみて回内足、回外足を評価。

※ただし、舟状骨単体では、回内足でも、回外している場合もあり。

両側とも、外果上のカーブより、下のカーブが強いので回内足だが、右側の方がより強い。舟状骨粗面も内側に出ている。

【背屈制限】

20度が正常。膝や骨盤に悪影響。

膝伸展位では、腓腹筋の影響が強い。屈曲位で背屈可能になれば、腓腹筋が原因因子。

屈曲位でも制限があれば、腓腹筋以外の問題もある。

(原因)

距骨が後方に移動出来ない状態。

・以前の外傷等の影響により、骨の変形がある。

・距骨のアライメント異常。

・脛腓関節の問題。

・アキレス腱下脂肪体。

・アキレス腱下脂肪体と、その深層にある長母趾屈筋との癒着。

・背屈時に腓骨は挙上する。挙上が十分に怒らない場合、ヒラメ筋、長母趾屈筋、長腓骨筋が制限因子。この3筋は下腿外側筋間中隔にいる。ここを緩める。

・後脛骨筋。舟状骨の付着部を緩める。

・脛骨、腓骨、踵骨、舟状骨、4つの骨が距骨と接する。重要。

1

(距骨をつまむように触診。位置を確認)

内果外側と外果内側を、母指と示指で滑り落として距骨を挟みこむようにとらえる。

内側が出ている=足部回内。外側が出ている=足部回外。

→距骨頭は、距骨下関節が回内位すると内側で、回外位だと外側に出てくるのを確認。

つまんだまま、うりうり動かして距骨を感じる。大雑把に、モビライゼーションをかける。

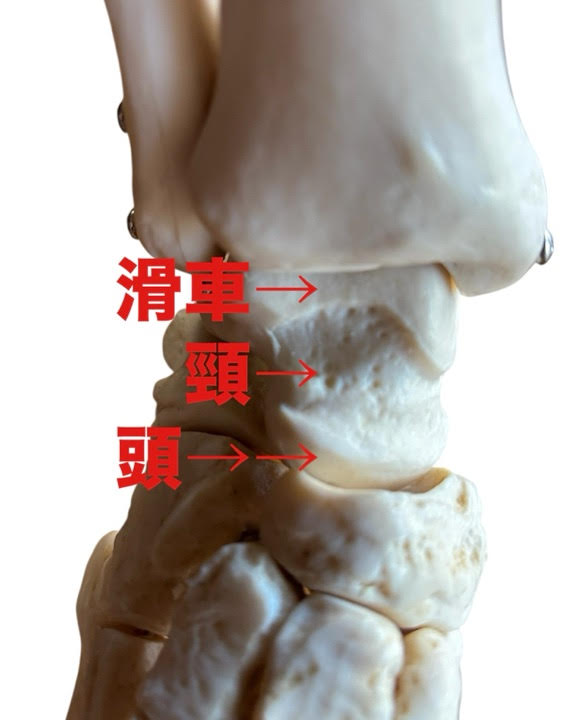

距骨体→滑車→頸(陥凹感じる)→頭(隆起を感じる。凹凸の凸側)→ショパール関節(舟状骨)と触診していく。

2

(距腿関節の動きを感じる)

・距腿関節での距骨の動き。運動は背屈20・底屈45の1軸のみだが

距骨は、それ以外にも動いていると思われる。

底屈で前方、背屈で後方に出てくる。前方と後方を触診。底屈・背屈・内転・外転・内返し、前方引き出し・後方押し込み等を入れながら触診する。

背屈させながら距骨を後方に誘導するように、モビライゼーションをかける。

前外方に変移して、背屈制限をおこす。後内方に押し込んであげる。

3

舟状骨との関節面(ショパール関節内側)を触診。

距骨頭が凸、舟状骨が凹。回内回外を中心に頭を動かして、モビライゼーションをかける。

4

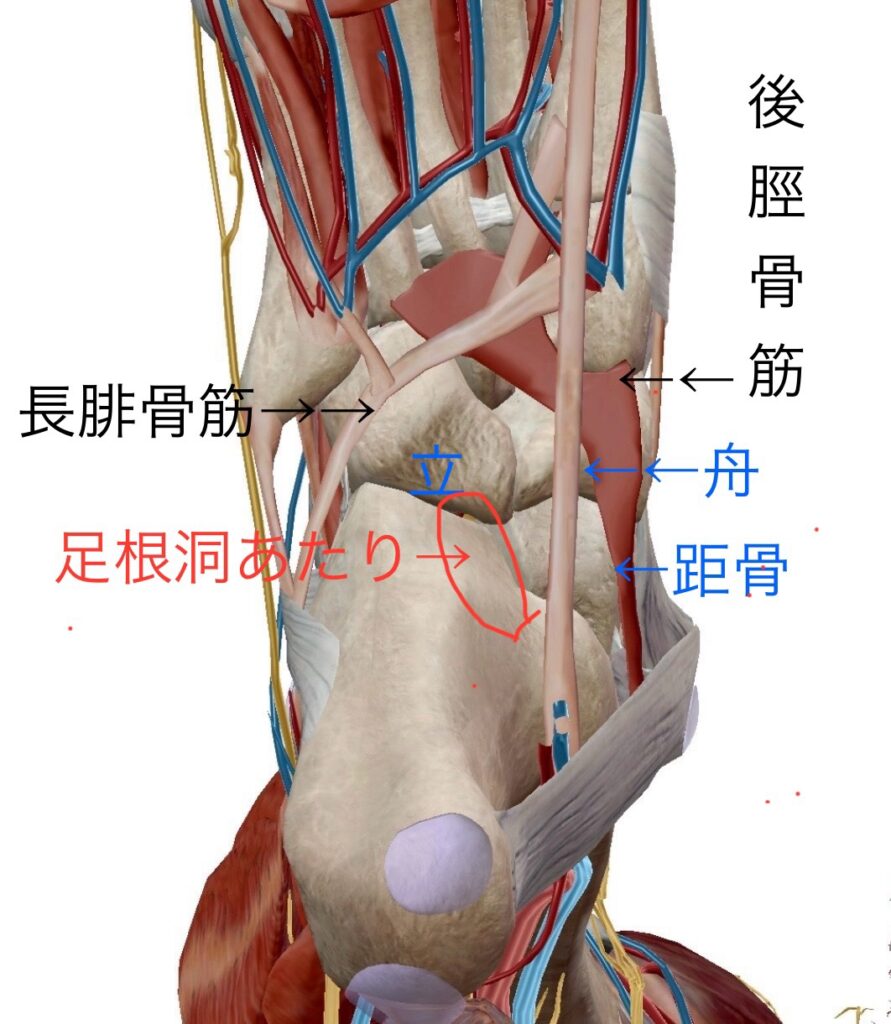

足根洞を触診。

「足根洞」

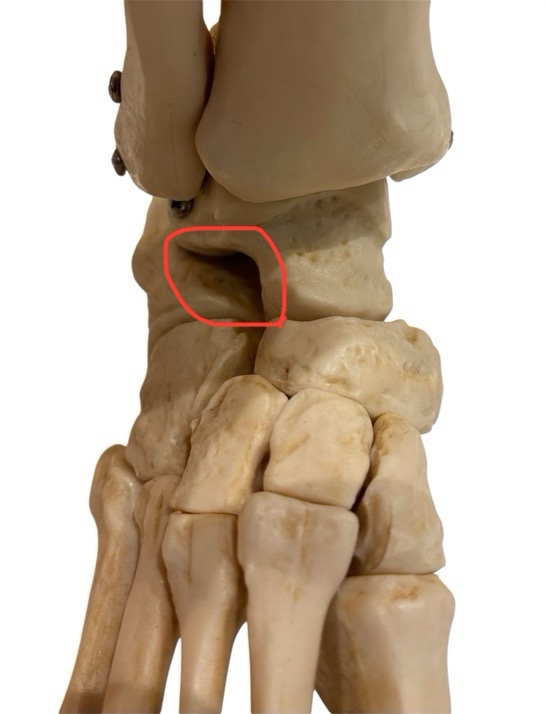

外果前下方、距骨頸の外側の陥凹。距骨と踵骨の間にあるのを触診。

足根洞には、神経受容体や神経終末が多く存在。

構造的に密集地帯で、足根洞を中心に、前内側には距舟関節、前外側には踵立方関節内側、真ん中には距骨下関節前方、前方には舟立方関節、二分靱帯がある。

密集の中心。底面では腓骨筋と後脛骨筋がクロスする近くでもある。

足底面

(踵骨)

【内側】

・載距突起。内果下端より1横指ほど下がる。隆起を超えて下方から触れると棚状の形態が触れられる。

・その下方に、長母趾屈筋腱溝があり、母趾伸展で長母趾屈筋の触診、ほぐし施術をする。

【外側】

・腓骨筋腱滑車。踵骨の外側で最も突出した突起。そこから斜め下にいくのが長腓骨筋腱溝。外返し指示で長腓骨筋腱を触診。ほぐし施術。

・距骨下関節。

外転10°内転20°回外30°回内20°

関節軸は上方からみると、距骨頸は約23度内方に向いているので、それを考慮して回内回外を促す。

距骨と踵骨の動きを感じる部分では、距骨下関節ではなくなるが、足根洞部分がわかりやすい。

底面は内側が出っ張っている。

1

位置の確認

内側への出っ張り、底面からの高さ。

※高さは、正確にはfeiss line(フェイスライン)等で、立位での評価が必要。

1

距骨頭内側前面の前方にある舟状骨粗面(舟状骨結節)を触診。載距突起の1横指前方の骨隆起。後脛骨筋が付着。内返しをしてもらい確認。

2

距舟関節を触診。内側から背側へとおいかける。わずかに可動性あり。

3

立方舟関節を触診。靱帯結合が強く、可動性はかなり少ない。軟部組織に厚みもありわかりずらい。

4

距骨頭が凸、舟状骨が凹。回内回外を中心に頭を動かして、モビライゼーションをかける。

5

距骨に対して、舟状骨を回内回外して、モビライゼーションをかける。

6

舟状骨のみを底側と背側から挟むようにとらえて、背側と底側方向に、モビライゼーションをかける。

底側は内方から、しっかり皮膚の遊びをとりとらえる。

7

楔舟関節を触診。

内側から背側へとおいかける。

内転・外転に動かす。モビラーゼーションをかける。

舟状骨と内側楔状骨をしならせるよう、アーチを上げるように背側方向にモビラーゼーションをかける。

6

楔状骨を固定して、中足骨を、牽引や回旋も加えながら動かして確認する。可動性はあまりない。

内側楔状骨は中間楔状骨、外側楔状骨より前方に出ている。中間楔状骨、第2中足骨間は中足骨が後方に入り込みmortise構造となる。

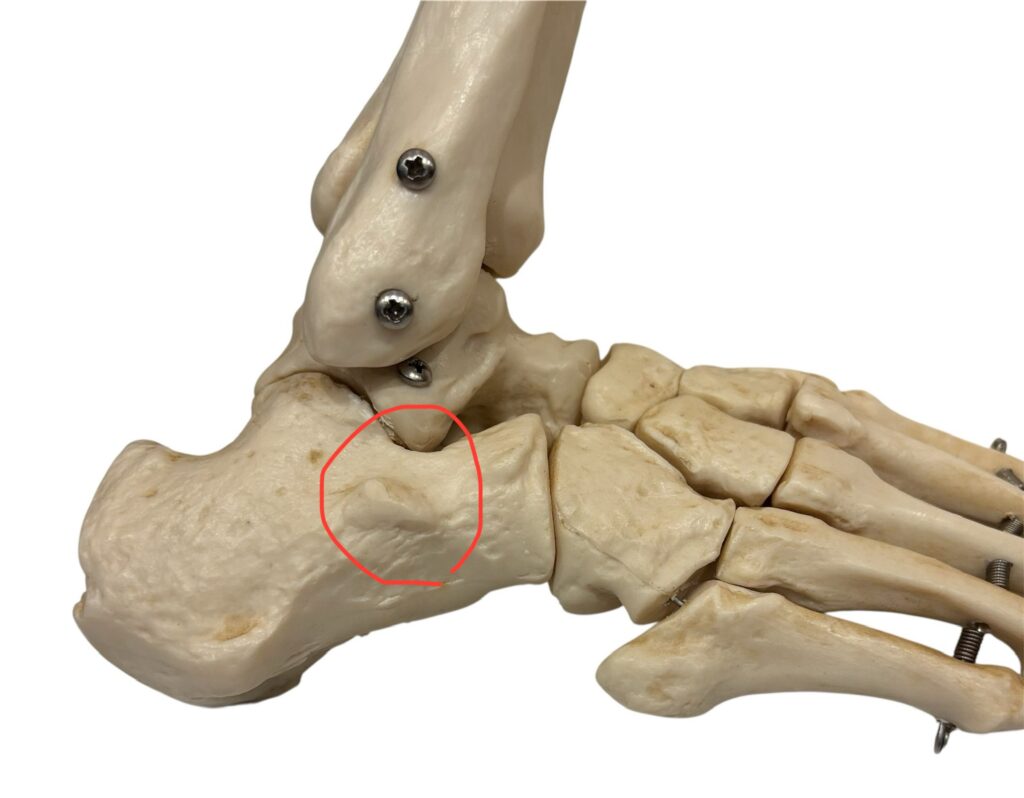

位置

第5中足骨底部の内側近位と第4中足骨底が前方。足根洞の前方が内後方。外下は舟状骨粗面と同じ高さくらい。固定して第5と第4中足骨を動かして確認する。外下を固定して、踵骨を動かしながら確認。

全体として底側に落ちていないか。内側が下に下がっていないか。

※立方骨は後方(前方)からみて、垂直でなく内方が起き上がっている。

背側と底側から挟んで、背側方向に持ち上げるようにモビライゼーションをかける。

・踵立方関節

距骨頭外側→足根洞→踵骨前方突起を触診固定。立方骨を回内・回外。関節裂隙を触診。モビラーゼーションをかける。